| |

| 记者找到徐星时,他正在重灾区什邡埋头帮村民重建家园。 |

| |

| 袁建和梁东是崇州灾民的“义务保安员”。 |

| |

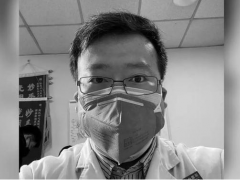

| 颜婷细心地帮陈念儒洗头。 |

这是一支独特的返乡队伍。29个人有男有女,在广州出发后却各自孑然一身钻上火车。和5月12日以来无数走在这条路上的人一样,他们要赶往四川,那片被撕裂的土地。

只有特别细心的人,才会注意到他们的与众不同——低垂着头,不爱与人搭讪,男人大多剃个光头。

6月20日中午,17岁的徐星(化名)回乡刚好一个月。站在红星村村民何安贵家屋顶上帮忙重建的他现在是一个志愿者,没有人知道少年隐藏的秘密。

5月20日,广州司法局要求9个劳教场所统一放人——依法减期,提前释放余期在3个月以内的29名四川籍劳教学员,让他们返回家乡。

“我们在做一个试验,我相信人的本质是善的,在大灾难面前扬他们的善,展现人性。”广州市司法局局长卢铁峰与劳教局政委廖伯祥说起这个大胆的决策,都喜欢用“一锤定音”一词。

当然,他们也不讳言决策背后存在“放虎归山”的风险。司法界的反响很强烈,行内人说广州正在进行一项应对特大灾难的“司法实践”;江苏徐州等地却悄然跟上,陆续效仿。

29个人返乡后都干了什么?本报记者跟随干警,找到隐藏在灾民中的他们。

文/图本报特派记者廖杰华、邱瑞贤通讯员汤白云

(因涉及未成年人及保护隐私,文中部分人物为化名)

徐星是我们找到的第一个。他回乡刚好一个月,头发已经长出来了。

什邡市湔氐镇的气温有点高,徐星手里有根钢筋,任务是撬下屋顶仍完好的椽子。他已记不清何家是第几站,说自己只是在做力所能及的事情。

几天里,来探望他的广州市少教所周副大队长目光里总是惊讶,“也许因为地震,也许因为提前解教,他有了很大的变化”。

“无论做多好都是打骂”

离开广州市少教所那天,距离徐星的最终解教期——2008年8月21日还差60多天。2007年7月22日,他因“与同伙在昌岗中路南方花园附近的人行道抢夺事主价值人民币2011元的项链一条,被决定少年教养一年”。

每一个曾经桀骜不驯的少年背后,都有自己的心灵创痛。

徐星的家在四川省达州市。最初,徐星的父亲是海南建筑工地的一个小包工头,爱赌;回到四川后,父母在镇上租了几个门面做生意。不久后,徐父因卖黄碟而进了派出所。

从派出所出来,徐星的父母卖了门面到汕头去打工,却被骗搞传销。不久,徐母独自一人回到四川,说了句“你爸爸说赚不到钱就不回来”之后,徐星就再也没见到父亲。

“那时我刚上初一,曾拿过全年级第三名。每天早上我总是把饭做好,把碗洗好再上学”。但在徐星的记忆里,无论做多好,母亲总是打骂。

“我这么听话,却过这种日子,还不如像姐姐一样玩”。初一下学期,“我用铁棍打断了同学的肋骨”,他对教导主任说,“不用你开除,我现在就不读了”。

他被母亲送到了当地一所私立的文武学校。初三那年没参加毕业考试就离开了学校。他想得最多的是如何报复母亲,“我想变坏,越坏越好!”

2007年上半年,徐星到了广州,他的人生轨迹彻底转向。

一次打架后,他在火车站待了七八天,“后来有几个人过来找我,让我跟他们一起工作”。

徐星说,他当时别无选择。那是2007年6月份,“广州已经很热”。所谓的“工作”看似简单,“主要是卖白粉,白粉没货的时候,就去抢东西”。2007年7月,徐星和同伴抢夺后顺着马路中间的护栏跑,准备掉头过马路的一刹那“撞到了面包车上,当时就晕了”。

“醒来后,我就想这下可栽了,起码要在监狱里蹲三四年”。那一年,徐星16岁。

“我突然再也睡不着了”

16岁的徐星不能被判刑。他被送劳教,为期一年。

在少教所的日子,徐星每天6时30分起床,然后操练,“我们每天都要上课,学习一些法律知识,看一些教育片,然后就是干活,做些钱包、电子玩具之类的东西”。

不过他最爱干的事情是睡觉。“在里面,基本上很少想问题,只求时间混得快点就行了,只要一想事情就觉得时间过得很慢,就觉得难熬”。

为了多睡觉,徐星想了很多办法,“我干活飞快,一般下午一两点就干完了,剩下的时间我都可以去睡觉”。

“是地震改变了一切”。5月12日,徐星像往常一样,电视新闻把他叫醒了。只要不下雨,每天晚上少教所都会组织大家看电视。“看电视的时候,不知道为什么,我突然睡不着了。看到电视里的画面,我很难过,看到救灾的场景,又很感动”。

“一直想哭,想发泄,但是发泄不出来”。徐星说,他所在的少教所一共200多人,其中有4个是四川人。其他人都睡下后,“我们四个人围成一团,坐在那里,谁也不说话,谁也不想睡觉”。

此后的几天,徐星再也不想睡觉了,“我很少说话,总觉得心里很难受”。

“摆在我面前有两条路”

“我想出去帮点忙,出点力”。但徐星知道,劳教期还有两个多月,这种想法不切实际。

这个“不切实际”的想法,此时却在广州市司法局的决策者中酝酿着。

5月18日晚,负责徐星管教工作的周副大队长找到了徐星。“因为情况特殊,而且你的表现一向不错,司法局想给你办减期,回去参与抗震救灾,重建家园”。

徐星记得,谈话持续了两个多小时。在别人求之不得的机会面前,徐星却犹豫了。

“一旦提前放我,选择的路就不一样了”,徐星说。他觉得自己还没有做好重新回归社会的准备。“我只有两条路可走,第一条是原来的路,不接受,出去后继续做小混混。第二条就是回老家踏踏实实地重新做人。”

“我的性格就这样,一旦答应就是搭上性命也会做到。有人让我打人,我去了之后才知道那个人是朋友,可我已经答应了,宁愿回头让他再打我一顿,也会打。”

周副大队长没有让徐星立即答复,“你考虑好了,明天来找我吧”。这一晚,徐星第一次失眠。“我是继续呆在这,还是回去抗震救灾?”这是近一年来,他第一次认真地想事情。

天快亮的时候,徐星拿定了主意。“还是回去吧!积点德,可以减轻我以前做过的坏事,其实老老实实过日子也没什么不好的”。

在徐星看来,少教所的行动迅速而有效率。在说出决定的当天,他的办理减期的手续已办妥。

“这段日子最有意义”

第二天一大早,徐星登上了开往达州的列车。他在火车上足足待了29个小时,也思考了29个小时。

车厢里,有人觉得年纪轻轻的他没有头发很奇怪,“虽然也是运动装,但是很脏。她们盯着我看,我就盯外面”。

“干坐在那里,不得不想问题,没有外界因素干扰,我理顺了一些想法”。徐星说,“这次想了很多以前不会想的事,我想到了妈妈对我的好,其实她打我一下骂我一下也无所谓,她过得挺苦的,再这样会疯掉”。徐星说,在思考的时候,他第一次后悔了,觉得以前那些事给其他人带来了伤害。

到了达州,徐星直奔家门,见到母亲时,他面无表情。母亲则只是笑了一下。“地震对达州的影响不大”。在家看电视后,徐星想去汶川,但没钱。他找妈妈借,“我从来不问她要钱”。

这一天,徐星先是上街买菜,然后走进了厨房,“我想为妈妈做顿饭”。

在拿到母亲给的600元后,徐星登上了去成都的火车,并转车到了什邡,“通往汶川的路封了,我去不了”。到了什邡,他四处打听,想知道哪里的情况最严重,“有人告诉我是红白、龙居和洛水”。

最终徐星选择了龙居,“先是登记成为志愿者,后来就跟着他们东奔西跑,搭帐篷、搬运物资,他们需要什么,我就帮他们干点什么”。

“早上7时起床,晚上11时睡,有时候干活干得很晚,志愿者吃什么,我就吃什么。”6月14日晚,周副大队长一行找到了正在忙碌的徐星。他埋头帮何家拆危房,在两天里掀完了整个危房上的瓦片。危房上掉下的瓦片伤了手臂,他随便包扎一下又上去了。

在柿子坪村的赵家,村民赵忠和清秀可爱的女儿遇难,他整天抱着女儿的遗像蒙头大睡。徐星默默地帮助赵家清理废墟,看到这个少年,老赵终于从床上爬了起来。

“从出生到现在,这段时间过得最有意义,精神上很满足”,徐星说。“我想踏踏实实做人,将来修个孤儿院、救助站什么的。特别是学校,如果以后我是包工头的话,我会把学校建得很牢固。”

“我们从这里开始重生吧”

在一个月里,广州市司法局一共派出7名回访的干警。他们带着忐忑的心上路,带着难言的感慨归来。

自贡市荣县鼎新镇大龙村的袁建和威远县严陵镇的梁东,都是在崇州被找到的。他们钻进了灾民安置点。

尽管劳教前有多年的保安经验,但维护这里的治安秩序并不轻松。受灾群众情绪激昂,两人凭着亲切而又熟悉的乡音和经验扛了过来;还大胆向指挥部建议设立临时停车场,意见被采纳后,安置点秩序大变,受灾群众才发现是两名“义务保安员”撑起了平静安宁。

崇州市抗震救灾指挥部领导得知后,郑重表示:“即使安置点撤消后,只要你们愿意,希望你们继续留在崇州。”

34岁的颜婷获得40天的减期,她赶到了住在江津区人民医院的陈念儒的身边。陈念儒是北川县羌族妇女,被救出时已压在废墟下30个小时。颜婷的家离江津区人民医院不远,回家后一听说北川县转来了近百名地震重伤患者,她马上买水果到医院看望。看到陈念儒身边没亲人照顾,她当即决定留下来。做按摩、搽身子、端便盆,就这样照顾了20多天。

“我的命是捡回来的,小颜你那么年轻,今后的路长着呢。你有耐心、爱心,相信你不管做什么事都会成的,过去的一些事情就让它过去,我们都从这里开始重生吧!”陈念儒对颜婷说。

“特赦”背后风险?意外?

司法界高度关注同类单位悄然仿效广州创举被称抓住“突破时机”

回访干警一个接一个的信息,让广州市劳教局党委书记廖伯祥放下心中大石——在震后的乱局中,到昨天为止29个提前减期人员里,回访跟踪的干警找到了16个。他们不是在家中安心救灾,就是正在救灾的队伍中忙碌。这是一个让人欣慰的结果。

会趁乱打劫或“放虎归山”?

“说实话,我们虽然没有违反国家政策,但谁敢说这不是有一定风险的呢?”做决策的瞬间,廖伯祥记忆犹新。

5月13日,最先反应过来的是局长卢铁峰,他紧急布置一个任务——对广州市司法局辖下的9个劳教所进行摸查,共有多少川籍劳教人员。

“我们发动了捐款,但是局长觉得这样似乎还不够。”一个大胆的想法在卢铁峰心中酝酿,他与廖伯祥商量了起来,“按照国家的政策,我们可以有给余期三个月以下的劳教人员减期的权限。我想,如果能让他们提早回家参加救灾,是不是一个好做法?”

这个想法看起来简单,实施起来却很谨慎。按照司法部制定的《劳动教养管理工作执法细则》,劳动教养管理所可审批减少或延长劳教期限,但什么情况下可以执行,条文里没有详细规定。

因为自然灾害而为劳教人员减期,这在国内还没有人尝试过。广州市司法局决定吃下这个螃蟹。“当然有一定风险了,我们也怕引起争议,有人担心这些劳教人员会不会趁救灾混乱趁火打劫,提前"放虎归山"?我们都考虑过。”

“有一个我们就没放”

“如果把这三个月让他们都留下来,教育的效果又如何呢?”从事劳教工作多年的劳教局副局长李果华认为,凭经验他对这29人“基本上有把握”。

“决定放谁不放谁,我们做了逐个的排查,每一个都详细谈话,也要他们真心地承诺。”他告诉记者,并非所有余期不到3个月的川籍劳教人员都在减期之列。“有一个我们就没放,他的劳教期限相对较长,而且接受改造期间表现一直不太好,就没有对他减期。”

“我们非常慎重”,从5月13日作出决策到5月20日实施“放人”,广州市司法局及辖下的9个劳教管理所所有工作人员全线压上,通宵忙碌。“工作要做得很细,这毕竟没有人做过,我们要做好总体评估也要做好个体评估。”

事实上,有多年司法经验的卢铁峰和廖伯祥不舍的是这种做法的效果——29个人的提前减期在各个劳教所都不啻是一场微型“地震”。“放人后,留在所里的劳教人员特别平静,大地震和这种人性化措施,震撼心灵。”

“社会在进步,司法实践也在进步。什么方式效果最好?这是实施教育的好时机,更是活生生的教材。”李果华说。

“我们不是消防等冲在抗灾一线的队伍,司法单位能做点什么?这一点风险我们勇于承担。”廖伯祥分外坚定。

司法部发文认可“创举”

“我们一定想办法找到剩下的十多个劳教人员,客观评估这种做法的效果。”卢铁峰说。一个月过去了,这场“司法实践”的效果到底如何,承受着司法界的高度关注。

在特大灾难袭击的特殊时期,对任何政策执行者都是智慧和能力的考验。广州的做法被行内认为是抓住了特殊的“突破时机”——就在广州市司法局5月20日“放人”后,5月22日广东省劳教局就转发了司法部的通知,要求各地劳教单位“对家庭受灾严重、直系亲属出现伤亡事故的,而且劳教余期不长的劳教人员,可依照有关规定予以办理所外执行”。显然,在某种程度上,广州的“创举”得到了上级司法部门的认可。

随后,不少地区的劳教单位都悄然跟上广州的步伐——5月31日,三水劳教所送一名劳教人员回家,随后是江苏徐州等地。让人瞩目的是,6月14日四川广元监狱批准9名家在北川的服刑犯回家探亲,这在历史上从未有过。

此举不等于“特赦”

网络上有人把此举与古时的“特赦”联系起来。但中国社科院法学所研究员刘仁文教授指出,称为“特赦”不妥,因为“特赦”要经过全国人大常委会决定。他认可举措有令人鼓舞的效果,“过失犯罪及其犯罪对普通公众没有任何危险性的人,如果本人有参与救灾的愿望,可采取变通的方式让其参与。”

部分网民则感到不以为然。网民肖斌就认为,“劳教人员只要符合相关法律条款,就应该理所当然地考虑奖励,而不能因为遭灾、或其他原因就网开一面。"照顾性"的优惠措施,实则造成了籍贯歧视和"人性化"掩盖下的司法不公。法律如有明文规定是另外一说。”

但有网民认为,此举是司法进步的表现。“"人性化"办案、"人性化"管理是我国法制走向成熟的必然趋势。”

以上信息仅供参考